… … …(記事全文23,292文字)● 執拗な円売り介入がとうとう成功してしまった2022年

今年7月第2週(7~13日)を転機に、米ドル高・日米株価高の流れは完全に逆転し、円安・日本の金利安を利用した円キャリー取引は巻き戻しに入っています。

そして、9月16日には1ドル139円58銭と、約1年2ヵ月ぶりに米ドルが140円の大台を割りこみました。

このレートが「異常な円高」と危機感を煽る金融メディアの騒ぎ方は、たった1年半前までは1ドル140円台が正真正銘の異常なドル高だったことをあっさり忘れている大手輸出業者や株式市場関係者の「集団健忘症」状態を示しているだけではありません。

あらゆるモノやサービスを輸入することが高くつくので国民全体の生活水準を低下させることになっても、円安によって見かけ上の企業利益が水ぶくれして株価も上がることが得になるからこそ、彼らは円高恐怖を煽っているのです。

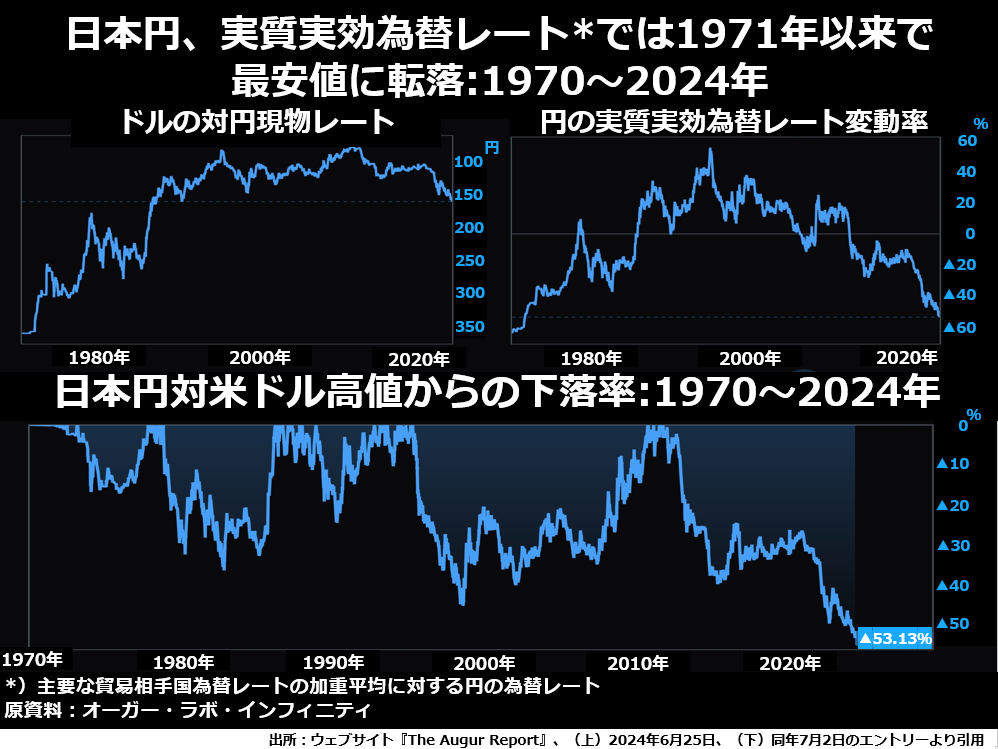

次の3枚組グラフのうち、まず左上の米ドルの対円現物レートからご覧ください。

1970年代初頭に1ドルが360円と決まっていた固定相場制から脱却して以来、円は1990年代には一時的に、そして2010年代半ばには安定的に1ドル80円前後まで上昇しつづけてきました。

この間、つまり円高への趨勢が2010年代半ばに横ばいに転ずるまでは、日本経済のほうがアメリカ経済よりはるかに健全で長期的な成長率の高い経済であることは、少なくとも金融業界で実務に携わっていた人間にとっては自明の常識でした。

とくにひんぱんに欧米諸国に出張して顧客訪問をしていれば、アメリカが有力産業ごとに1~2社存在するガリバー型寡占企業と金融業界だけに富が集中して、庶民の生活水準が行くたびに劣化していることは自分の眼で確認できたのです。

なお「1980年代末に日本で大都市圏地価と株価のバブルが崩壊してから、日本経済は先進諸国経済のあいだで先頭ランナーから落伍者集団の一員に落ちぶれた」という神話が最近まかり通っています。

ですが、当時大都市圏の不動産や明らかに上がりすぎた株で投機をしていた人たち以外の大多数の日本国民には、まったく日常生活も変わっていませんし、高度成長期に比べれば低成長にはなっていましたが、アメリカに比べれば高い実質経済成長を維持していたのです。

というわけで米ドルに対してはなんとか横ばいを維持できていた1990年代半ばから2010年代末までの日本円でしたが、世界各国の主要通貨のバスケットに対する価値は、1990年代末をピークに下落に転じていました。右上の実効実質為替レートグラフです。

上段2枚のグラフを見比べると、円は米ドルに対しては140円台と360円の固定相場だった頃よりはずっと高水準を維持していますが、主要貿易相手国通貨の加重平均に対しては1970年代初頭の水準まで価値が下がっていることがわかります。

この背景にあったのは、第二次世界大戦直後に制定されたロビイング規制法という名の贈収賄奨励法によって、アメリカ全体が大企業、金融業界、大富豪に有利でそれ以外の全国民にとって不利な利権社会化してしまったことです。

1940年代半ば以降のアメリカ経済は、生産性も経済成長率も長期低落過程に入りました。ガリバー型寡占企業集団と金融業界全体を覆う不正会計や架空売上・架空設備投資の厚化粧で隠していますが、2020年代に至ってもこの長期低落は続いているどころか、ますます加速しているのです。

日本円は1990年代半ばまでは米ドルに対する価値上昇通貨グループの先頭に立っていたのですが、それ以後2020年代初頭まではアメリカと併走、そして2022年以降は米ドルより価値下落率の大きな通貨に転落してしまいました。

その結果として、下段のグラフが示すとおり日本円は2022年以降米ドルに対してもつるべ落としの急落が続いて、直近(と言っても12年も前ですが)の最高値だった2012年の76円に比べると、7月初めの時点で53%も下落していたのです。

今もなお、国際貿易のほとんどは米ドルで決済されています。ということは、日本国民全体が何かモノやサービスを輸入するたびに、2012年に比べて2倍以上の円を出さなければ買えない惨めな境遇に置かれているということです。

もしこれが、日本国民全体の勤労倫理が低下して、ぐうたらになったために自国通貨の価値が下がっているのであれば、残念ではあるけれども仕方がありません。ところが、そんなことはまったくないのです。

私が訪問したことのある欧米諸国との対比で見れば、今もなおふつうの勤労者が自分の持ち場で職責を果たすことにかけては、日本国民がいちばん信頼できる誠実な勤務態度を維持していると断言できます。

なぜ日本円の価値がここまで下がってしまったかというと、輸出産業大手各社の「円高になると輸出が激減して自社の経営が傾く」という絶叫と、「インフレになると失業率が下がって就業人口が増え、生産高も上昇する」というエセ経済理論のお陰なのです。

輸出産業大手の「これ以上円高になると自社が潰れる」という悲鳴は、もちろん円安になれば輸出先現地通貨では同額の利益でも、円安で水ぶくれして威勢のいい増益率を誇れるというポジショントークに過ぎません。

実際には日本の輸出産業大手で価格競争力以外に取り柄がないなどというみすぼらしいモノをつくっている企業などほとんどなく、円高対応力は一貫して強いのです。

また「インフレになると失業率が下がる」という、いわゆるフィリップス曲線「理論」は、執筆動機をまったく無視して意図的に論文を誤読した、エセ経済理論に過ぎません。

経済学者であるオルバン・ウィリアム・フィリップスは「賃金が上がると就業者が増え、失業率は下がる」ことを実証した論文を発表しました。賃金は労働の価格であり、これが上がれば労働力の供給量は増えるという当たり前の需要と供給の基礎理論をデータで裏付けただけのことです。

そんな当たり前のことを立証して何がおもしろいのかと思われるかもしれませんが、だれが考えても当たり前の正論を信憑性の高いデータを使って立証することは、非常に有意義な仕事です。

ところが「新古典派的総合」を自称する一連の経済学者たちが、この論文を強引に「一般的な物価水準が上がれば(つまりインフレになれば)失業率は下がる」と読み換えてしまったのです。

当時すでにワイロ万能社会になっていたアメリカでは、延々と赤字財政を続けたい連邦政府でも、なるべく安く大量の資金を調達したい大手企業でも、借りている期間が長くなるほど元利返済負担が目減りするインフレ待望論が強かったのです。

だから、この風潮に迎合して「インフレ歓迎論」をでっち上げれば学者としての高い地位や名声も約束されていたというのが偽らざる真相なのです。

にもかかわらず、日本からアメリカの大学や大学院に留学していた教科書秀才的な「経済学者の卵」たちはこのエセ理論を丸呑みして日本に帰ってきて枢要な地位に就いてしまい、この理論どおりの行動を取ってしまったのです。

その結果、輸出産業各社の円高恐怖に加えて、経済が不振になるたびに「インフレにすれば経済が活性化する」というエセ理論を忠実に信じた経済学者や大蔵(のちに財務)省や日銀の官僚たちが一生懸命円安にするための為替市場介入を続けたのです。

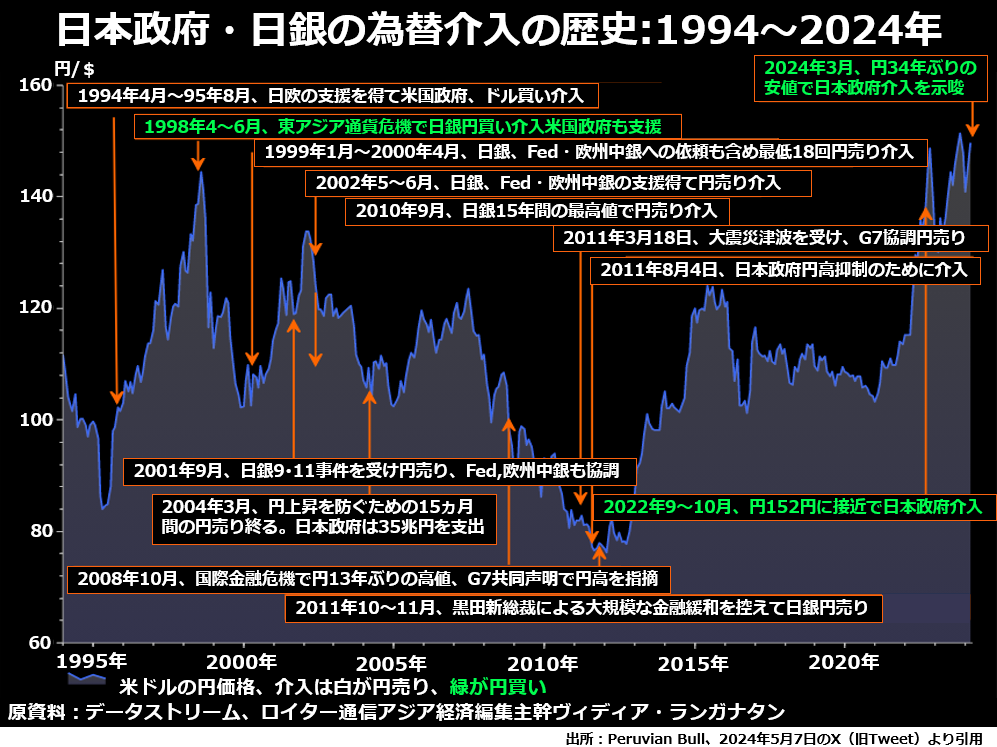

この自国通貨を貶める円売り介入がいかに執拗に行われたかは、次のグラフにもののみごとに描かれています。

オレンジ色の枠の中に白の文字で書かれているのが円を安くするための円売り介入事例で、同じくオレンジ色の枠の中に緑の文字で書かれているのが円を高くするための円買い介入です。