… … …(記事全文16,929文字)本来11月下旬号のはずのこの原稿が12月にずれこんでしまったことをお詫びします。

今回は前回の続きとして、アメリカ経済に占める軍需産業の重要性、その重要性を承知の上で軍需産業大手各社がいかに悪辣に国民から不当な利益を巻き上げつづけてきたかから、書き起こします。

そして、アメリカ政府、民主・共和の2大政党、さらには官僚機構、3軍及び海兵隊、さらに大手マスコミにいたるまでが、なぜここまでイスラエル支援に狂奔するのかを解明したいと思っております。

● 軍需産業はアメリカ一甘やかされて育った駄々っ子

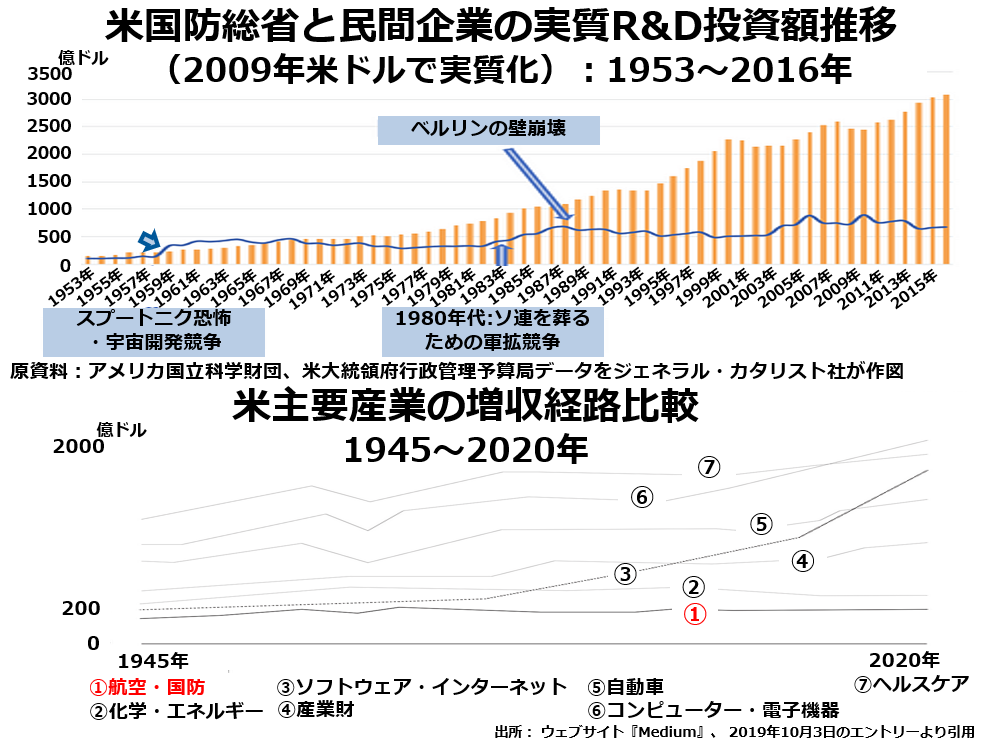

まず次の2段組グラフの上段をご覧ください。

おそらく国防総省出入りのコンサル会社が、連邦予算の中の国防総省R&D向け支出額を増やすためのデモンストレーションとしてつくったグラフでしょう。

1950年代末、有人宇宙飛行でソ連に先を越されてしまって慌てたアメリカ連邦政府は、1960年代初めから末まで、全民間部門のR&D投資総額より大きいほど巨額のR&D投資支出を国防総省に認めてやります。

ところが、ベトナム戦争が終わってからはあまり大きな戦争もなくなったこともあり、とくにソ連東欧圏の崩壊以降は国防総省のR&D投資額も、20世紀末頃まで低迷続きになってしまいます。

このグラフをざっと見渡しただけでも、1980年代の軍拡競争が「ソ連を葬るため」だったという注記事項は大ウソだったことが明白です。軍事予算を高止まりさせるためには、凄みのある悪役としてソ連に元気でいてもらう必要があったのです。

「代わりに中国が台頭してきたじゃないか」とおっしゃる方もいますが、当時のソ連と現在の中国では基礎的な科学技術の水準が違い過ぎます。中国は当時も今も、アメリカにとって深刻な軍事的脅威にはなっていません。

ロシア連邦として再出発する際にかなりの規模縮小を余儀なくされたロシア軍でも、中国人民解放軍よりは格段に高い戦闘能力を維持しているでしょう。

ソ連東欧圏崩壊後、永続的な平和がやってくるどころか、アメリカが自分で蒔いたタネを自分で刈り取るという冒険主義的な軍事行動を世界中でくり返しているのは、軍備を増強しつづけなければいけないと自国民を説得するためだと思います。

連邦議員や官僚はロビイングで大金を投ずれば思いどおりに動いてくれますが、さすがに国民全体をワイロで買収するわけにはいきませんから。

ただ下段を見ると、実際には国防総省のR&D予算は「底ばい」状態だった1970年代後半から80年代初めでさえ、横ばいになってしまった航空・国防産業の売上高に比べれば過剰な投資だった気配が濃厚です。

航空・国防とひと括りになった中で、民間の航空産業はかなりの勢いで伸びつづけていたので、国防関連の売上は縮小に転じていたはずです。そう考えれば、国防総省のR&D予算にはもっと大ナタが振るわれていてもおかしくなかったと思います。