… … …(記事全文10,551文字)これまでずっと、しっかりした論理と信頼のおけるデータによって裏付けた文章しか書かないというスタンスで、このウェブマガジンも、ブログ「読みたいから書き、書きたいから調べる 増田悦佐の珍事・奇書探訪」も執筆してまいりました。

これからも論理的整合性や実証性のないことは書かないという基本姿勢に変わりはありませんが、多岐にわたるご質問になるべくまとめてお答えしようとすると、いちいちデータを添えていることを煩瑣と感じる方もいらっしゃるかもしれないことに気づきました。

そうした場合には、ブログでは文章中心で最重要と思うデータに絞ってご紹介し、もっと詳しく知りたいとお思いの方には、より充実したデータも添えてこちらのウェブマガでご覧いただくというかたちをとってみようかと思っております。

ちょうど、非常に多岐にわたるご質問をいただいておりますので、そのお答えを、昨日はデータをやや端折って書いた内容を、こちらではきちんとデータを揃えて詳しく論じさせていただこうと思います。

まず、ご質問のリストをご紹介します。

それでは順番にお答えしていきます。

1.崩壊期西ローマ帝国と現代米国の共通点

いろいろ共通点はあります。たとえば、財政難で「パンとサーカス(食費支給と派手なスペクタクルの提供)」によって市民たちの不満を懐柔することができなくなってきたこともそのひとつです。

また、西暦4~5世紀はコンスタンチヌス帝によって「国教(と言っても、当初は布教を迫害・弾圧されることがなくなっただけだったのですが)」となったキリスト教が、従来盛んだったローマ神話の断片的なエピソードにもとづく土俗信仰に対する力を強めていった時期です。

経済が停滞し、世相がすさむにつれて、「もっと禁欲的に」と熱心な信者のみならず一般市民まで抑制しようとするキリスト教聖職者たちと、もともとかなり奔放だった性のあり方をさらに刹那的、さらに猟奇的にしようとする人たちのあいだで衝突が増えました。

かのユリウス・カエサルも「すべての妻の夫であり、すべての夫の妻である」と言われたくらい、女性ばかりでなく男性との間でもいろいろロマンスを発展させた人でした。

どちらが旧勢力でどちらが新興勢力かは逆ですが、性的ダイバーシティと女性の選択の自由を尊重する人たちと、すべての妊娠は神からの授かりものだからどんな場合であれ中絶は絶対にいけないという人たちの角逐は、西ローマ帝国崩壊期に似ています。

でも最大の共通点は移民に対する態度の激変でしょう。興隆期のローマが小さな都市国家から地中海沿岸をほぼ完全制覇するまでに成長したのは、ローマ以外で生まれ育った人たちがローマの市民権を取ることについて、非常に寛容だったことが大きいと思います。

しかし、4~5世紀ごろになると、市民たちの中でも国家支給の食べもの以外は食べることもできず、奴隷より生活水準が低い人たちを中心に、これ以上市民権取得者(移民)が増えると、自分たちの取り分がさらに減ることを恐れて、市民権取得の敷居を高くしろという運動が起きました。

新しく市民権を取ろうとする人たちのほうがずっと勤労意欲は高いでしょうし、ローマの城壁内にいつまでも市民権を取れない身分の不安定な外国人が存在しているほうが危険です。市民権取得者の増加で、むしろ養ってくれる人手が増えるはずなのに、ずいぶん不利な方向を望んだものです。

おそらく、この頃になると下層のローマ市民は兵士にすると隊列を乱すほど規律を重んじる精神を失っていたので、兵役を免除された人が多かったようです。本来、市民権の恩典は兵役に就くという反対給付を伴っていたのですが、兵役に就かず一方的に恩典だけ享受する人が増えたわけです。

そうすると、兵役を免除された(と言うか、兵役不適格で撥ねられた)人たちにとってローマ市民権は一方的に恩恵を享受するだけの利権のように感じられ、その恩恵に浴する人たちが増えるほど、ひとり当たりの恩恵は薄まってしまうように感じたのでしょう。

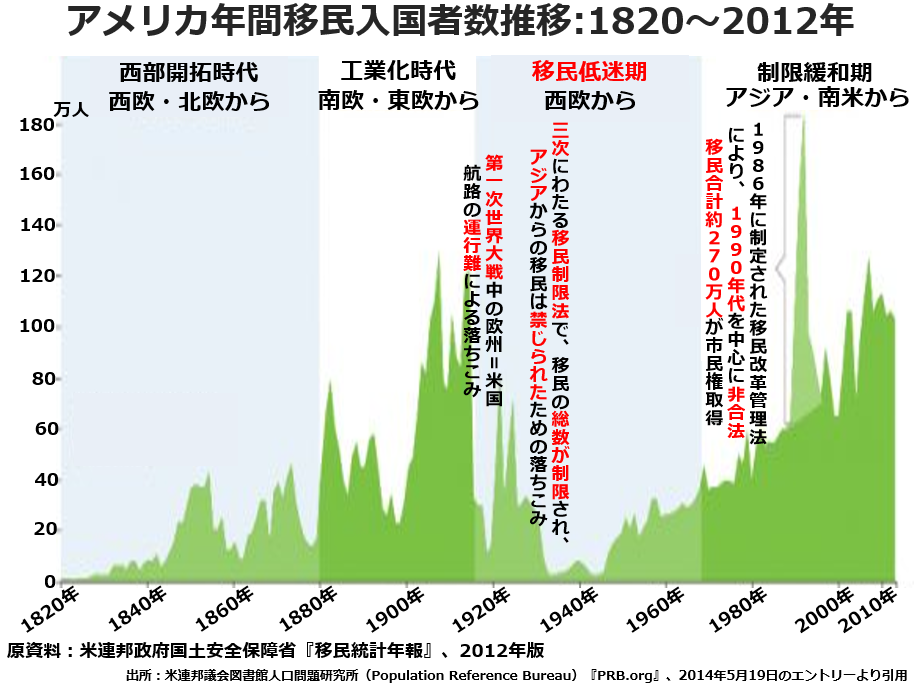

現代アメリカのトランプ政権も、第一次世界大戦中から1930年代までを除けば、ほぼ一貫してアメリカ経済の成長の源泉のひとつであった移民を極端に制限し、非合法移民ばかりか合法的にアメリカに来て市民権を得た人まで、気に入らない人間は強制送還するという暴挙に出ています。

これはもう、1920年代に三次にわたって制定した移民制限法によって、民間住宅建築が激減し、ふつうの景気後退で済んでいたかもしれない1929年大恐慌(一時的な株の投げ売り)後のアメリカ経済を大不況に追いやってしまった教訓をまったく学んでいないと思います。

第一次世界大戦前は年間100万人に達することもしばしばだった移民を相次ぐ移民制限法で最低期には3000人程度まで絞りこんでしまったのです。