… … …(記事全文27,305文字)

- ● ピケティの計量経済史論文が話題に

2013年にフランスで出版され、学術書としては異例の売上部数を記録した『21世紀の資本』(邦訳版、みすず書房、2014年)の著者、トマ・ピケティがヨーロッパ諸国の植民地進出がいかに世界経済をゆがめたかを実証した論文を書いて、また脚光を浴びています。

主張にはなんのてらいもなく、ヨーロッパ諸国によるアジア、アフリカ、南北アメリカ大陸、そしてオセアニアでの植民地支配がなかったら、現代世界はもっとずっと豊かで、地域別の格差も小さなものにとどまっていただろうというド正論です。

ただ、その正論を実証的なデータを積み上げて論証していく過程で、ヨーロッパから他の地域への入植者たちは、いったいどんな理由で危険を顧みず世界に「雄飛」したのかという視点がすっぽり抜け落ちてしまっているのが残念です。

イラン・イスラエル戦争が激化する中「なんと悠長な話題を持ち出すのか」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

ですが、これはアメリカ国民の中でもとくにプアホワイトと呼ばれる所得水準も教育水準も低い白人のあいだでは、なぜ長年にわたってパレスチナ人を迫害し、虐殺しつづけてきたイスラエルを支持する人が多いのかという問題に直結する話です。

ですから、はじめのうちは迂遠とも思える議論になるかもしれませんが、ぜひお付き合いください。なお、今回もちょっと刺激の強い写真が出てきますので、繊細な神経をお持ちの方は、ご用心の上読み進んでいただきたいと思います。

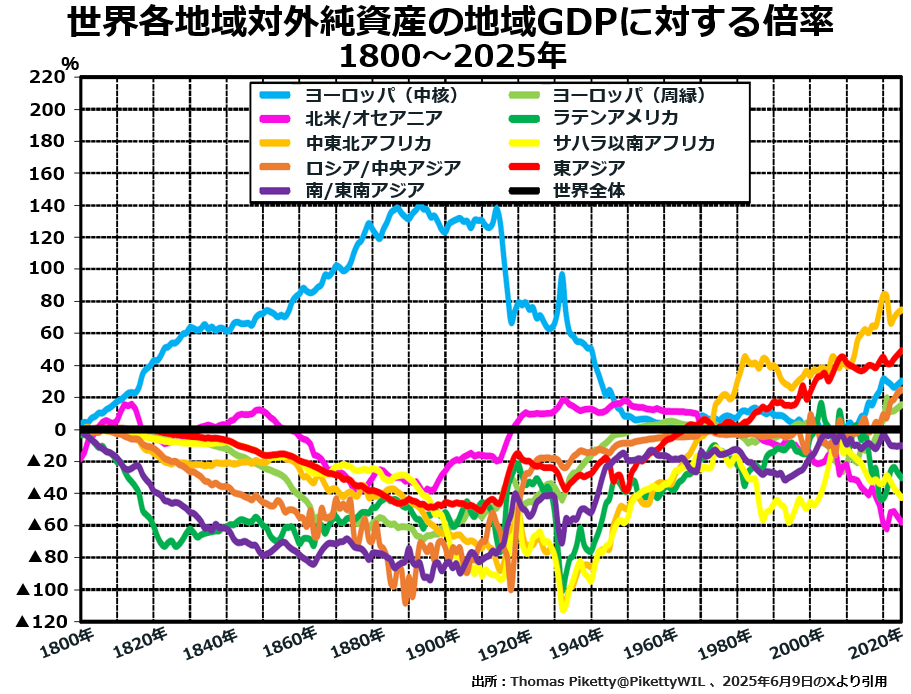

まずしっかりしたデータにもとづいてピケティが実証した19世紀以降のヨーロッパ諸国による資産の蓄積ぶりからご覧ください。

このグラフは、ヨーロッパの中でも「中核」ヨーロッパとピケティが呼ぶ国々(かんたんに言えば植民地獲得競争に参加した国々のことです)が、19世紀後半には対外純資産の蓄積で独り勝ちしていたことを示しています。

対外純資産とは、諸外国から自国への投融資を上回る自国から諸外国への投融資額のことで、つまりは外国にカネを貸したり投資したりするだけ、資金的な余裕を持っているということです。

自国から諸外国への投融資より諸外国から自国への投融資のほうが多い国は、対外純債務国となり、このグラフでマイナスの領域に出てきます。

どこかで外国に投資や融資をした国があれば、必ずまったく同じ金額の投融資を受け入れた国がありますから、世界全体の対外投融資合計額を見れば、いつもゼロつまりX軸にぴったりくっついているわけです。

なお、ヨーロッパ(周縁)とは、積極的に植民地獲得競争に参加しなかったヨーロッパ諸国で、主として東欧・中欧の国々ですが、この最初のグラフに登場するだけで、あとは出てきません。

とくに華やかでもなければ、取り立てて真剣に問題として検討すべき点もなかった国々だったということでしょう。

それにしても、1880年代から1910年代までの中核ヨーロッパ諸国は、毎年の域内総生産の1.5倍近い金額を自国以外の国々に投融資していたわけです。

そして19世紀初めまでさかのぼっても、他に対外純資産を持ったことがある地域は奴隷制プランテーションで巨万の富を築いていたアメリカ合衆国を中心とする北アメリカ・オセアニア地域だけだったのですから、第一次世界大戦が起きるまではいかにヨーロッパばかりが潤っていたか分かります。

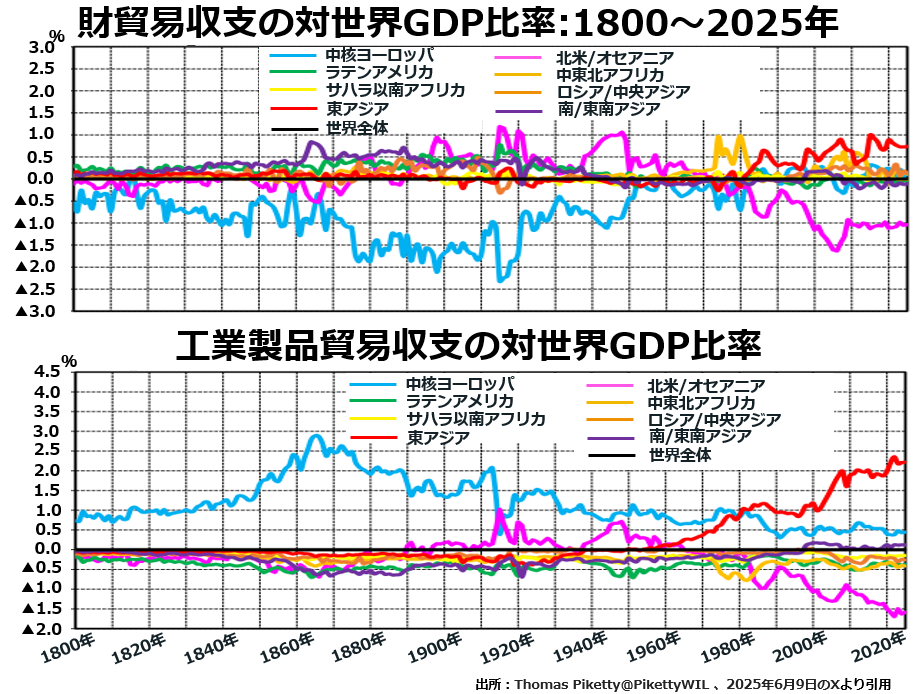

さて、ピケティは「これほど世界中の富がヨーロッパに集中したのはおかしい。もっと公平な分配ができていたはずだ」と主張します。その根拠は次の2段組グラフです。

上段をご覧になると「あれっ、富が集中していたはずなのに、ヨーロッパ諸国はモノの貿易では赤字続きだったのか」と驚かれる方が多いでしょう。

そうです。工業製品だけではなく、農林水産物や天然資源も含めたありとあらゆるモノの貿易では、あまり天然資源も広大な農地もないヨーロッパは慢性的に赤字だったのです。

でも、下段を見ると工業製品だけの貿易なら、中核ヨーロッパ諸国は安定して黒字を出していたことが分かります。