… … …(記事全文16,211文字)● 米国債の売り本尊は中国だったのだろうか?

アメリカの第2次トランプ政権が「解放の日」と銘打った4月2日を期して関税戦争に打って出てからというもの、米国株も米ドルも下げ止まらず、米国債まで金利上昇(=価格下落)と、アメリカ金融市場の三重苦状態が続いています。

2007~09年の国際金融危機から脱してから約15年にわたって、アメリカでは国債金利が上がれば高金利を狙った海外投資家の資金が流入し、米国債価格も米ドルも高くなるという「自動調整装置」が働いてブル(強気)相場を守ってきました。

この過去の経験則の通用しない事態について「目先の利ざや稼ぎの米国債買いを打ち消すほど大きな売りを持続している売り本尊がいるのではないか」と推測する投資家も増えています。

その売り本尊がいったいだれかとなると、だれでもすぐ思いつくのが、約1兆2000億ドルの米国債を保有しているけれども、まずアメリカに逆らうとは思えない日本政府・日銀のコンビではなかろうと、そこまでは衆議一決します。

とすれば、本命は関税戦争でもトランプによる恫喝に一歩も引かず、同様に高い税率でアメリカからの輸入を制限しようとしている中国政府・中国人民銀行コンビでしょうか。こちらの米国債保有高は現在約7500億ドルで世界第2位です。

そして、上っつらだけ見ると2021年頃までは1兆~1兆2000億ドル台で日本と米国債保有高世界一の座を争っていた中国が、過去2年ほどで急激に米国債保有高を減らしていますから、この推理はずばり正解……のように見えます。

上段は中国政府と中国の中央銀行である中国人民銀行の米国債保有高の変動幅を示しています。2021年末以降では2022年7月のほとんどゼロと言ってもいいほど小さな増加と、2023年3月の約200億ドルの増加以外、べた一面の減少続きです。

下段はアメリカをのぞく全世界の政府・中央銀行の米国債保有高の増減幅です。表面的には、中国が先頭に立って米国債を売っていたから、その他諸国も米国債を売ることが多かったように見えます。

とくに2023年の2月から6月までは諸外国の政府・中央銀行はかなり本腰を入れて米国債を買っていたのに同年5月以降中国が大幅な売り越しを続けたので、各国政府も根負けして7月以降は米国債の売りに転じた形跡があります。

それでは売り本尊は中国で間違いないのでしょうか。私はそこまで結論を急ぎたくないと思います。中国政府・中国人民銀行の意向を反映して米国債を売り買いしている国は中国だけではないからです。

国別の米国債保有高で見ると、ベルギーは自国の貿易・所得・資本収支に備えるだけなら過剰な2000~3000億ドルの米国債を保有しています。

この保有高のほとんどがベルギー政府でも中央銀行でもなく、ベルギーで運営されているユーロクリアというユーロ圏全体の決済システムに開設された匿名口座の保有分です。この匿名口座の大部分は、中国の政府・金融機関・企業の持つ口座だと推定されています。

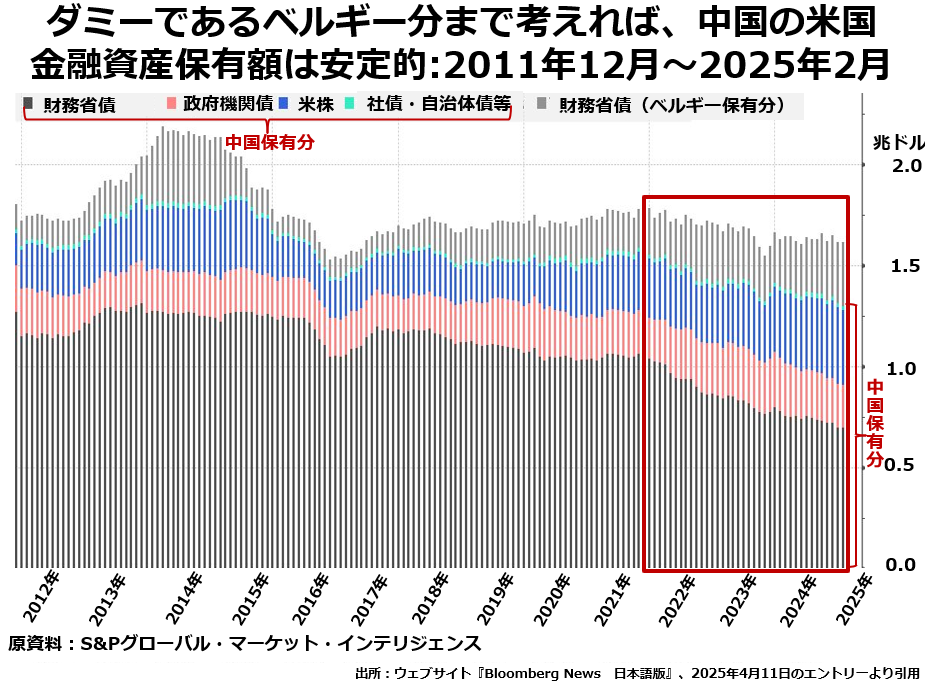

で、ベルギー保有分を中国の保有する米国債・米国政府機関債・米国株・米国公社債に上乗せしたグラフをつくると、かなり違った様相が見えてきます。

中国公的機関の米国債保有高が激減した2021年春以降を見ても、たしかに中国の米国債保有高は約1兆1000億ドルから8000億ドル弱にまで激減していますが、同時に別の変化もふたつ起きています。

中国本体では米国株の持ち高が増え、ベルギーが保有している米国債も増加しています。つまりこの間、中国は米国債から米国株へとポートフォリオを転換し、米国債の保管場所も自国からベルギーのユーロクリアに開設した口座に移していたのです。

米国債だけを見れば、ベルギーの保有分を加えてもかなり減少気味ですが、中国本体で持っている米国株などその他の米国金融商品との合計で見れば、ほとんど減っていないのです。

むしろ、この間米国債の金利上昇=債券価格下落が続いた中で、米国債を買い支える側に立っていたと言っても過言ではないと思います。