… … …(記事全文9,643文字)まず、毎月中旬・下旬の2回発行予定としていたこのウェブマガジンが、今月は中旬号がご覧のとおり21日発行となってしまいましたことをお詫びします。

世界経済フォーラム(WEF)を中心に、気候変動や新型コロナウイルス予防のためと称して危険な遺伝子改変型RNA接種を推進している人たちには共通点があります。それは、ほぼ全員が人口削減論者だということです。

「すでに現在地球上に住んでいる約80億人という数は多すぎる。どんな手段を使ってでも10億人とか、5億人とかの非現実的に極端な削減をしなければ、飢餓、疫病、戦争、そして温暖化によって人類が滅びるだけではなく、地球は生命の存在しない死んだ惑星になる」といった主張をくり広げています。

ほんとうにそうでしょうか。まず歴史をふり返ることから、彼らの主張が正しいかどうかを検証してみましょう。

● 人口がほとんど増えなかった頃、人類は貧しかった

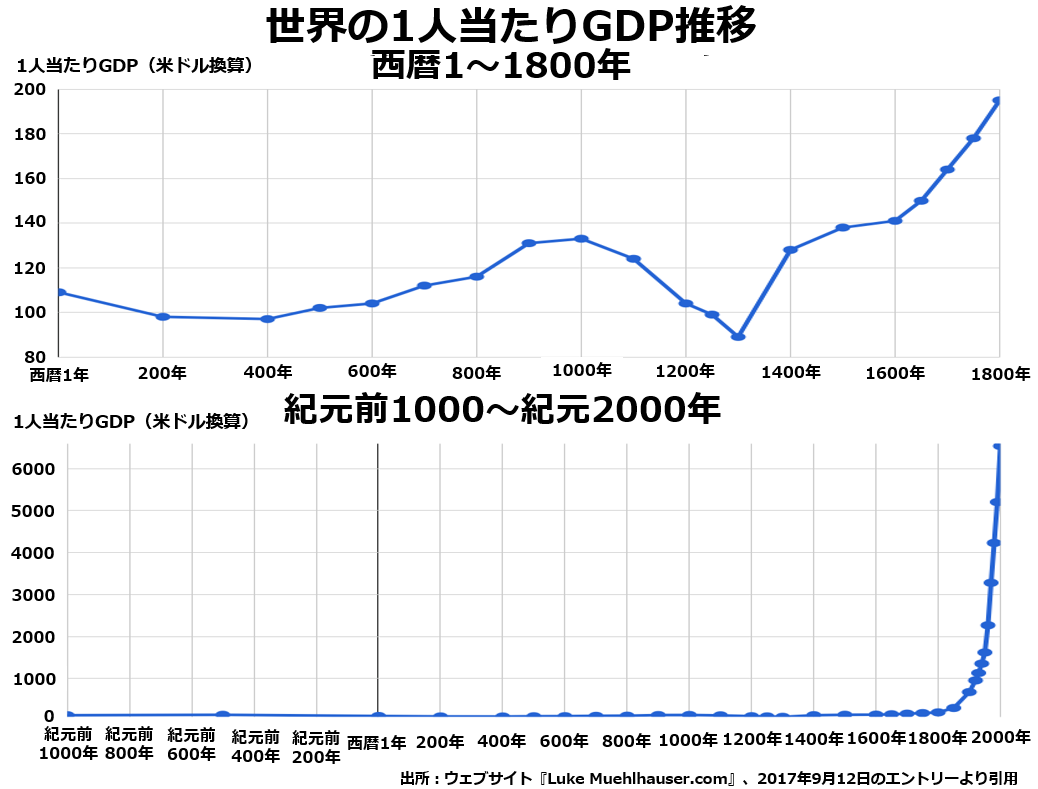

次の2枚組グラフをご覧ください。

世界中で紀元前1000年から現代に到るまでのさまざまな時代に生きてきた人たちがどの程度の生活水準で暮らしていたかを、上段は西暦紀元1年から1800年まで、下段は紀元前1000年から紀元2000年までに分けて示したものです。

上段を見ると、キリスト生誕前後から1800年までを見ただけでも人類の歴史は順調に豊かになる一方ではなく、豊かになったり、貧しくなったりしながら進んできたことがわかります。

ちなみにこのグラフで1人当たりGDPが高くなっているキリスト生誕前後と西暦1000年前後は、ともに気候が世界的に温暖化した時期でした。そんな時代には人類全体が豊かになる傾向があったことがうかがえます。

ただ、下段に移ると人類の経済成長が1800年以降にいかに大きく加速したかがはっきりと出ていて、1800年以降の経済成長ペースに比べれば、西暦1年近辺や1000年近辺の経済力上昇は、誤差の範囲内のように見えてしまいます。

じつは、人類全体が今よりずっと貧しかった西暦1800年以前の世界では、人口は拡大し続けていたわけではありません。気候が温暖で疫病や自然災害や大戦争がなければ伸び、そうでなければ減少するものだったのです。

世界的に人口が激増に転じたのも、ちょうど下段のグラフで1人当たりGDPが飛躍的に伸び始めた1800年前後のことなのです。