… … …(記事全文9,303文字)////////////////////////////////////////////////////////////////

やっぱり地理が好き

~現代世界を地理学的視点で探求するメルマガ~

////////////////////////////////////////////////////////////////

第155号(2024年4月28日発行)、今回のラインアップです。

①世界各国の地理情報

~一橋大学の入試問題から世界を見る③~

////////////////////////////////////////////////////////////////

こんにちは。

地理講師&コラムニストの宮路秀作です。

日頃、周りの人たちからは「みやじまん」と呼ばれています。

今回で155回目のメルマガ配信となります。

ウルトラセブンの第8話「狙われた街」に登場するメトロン星人という宇宙人がいます。メトロン星人は、地球を侵略するために人間の頭脳がおかしくなる成分をタバコに仕込み、それを北川町の駅前自動販売機で売っていました。目的は地球人同士の信頼感を崩壊させることでした。

この自販機で売られているタバコを吸った人たちが次々と奇々怪々な言動を見せるようになり、パイロットだったアンヌ隊員の叔父さんがフライト中に精神がおかしくなって墜落事故を起こしたり(結構な事故!)、一般男性が街中でライフルをぶっ放したり(大門か!)、挙げ句の果てにはフルハシ、ソガの両隊員もウルトラ警備隊本部で錯乱状態となってしまいます。

モロボシダンは自販機にタバコを補充しに来た人物を追って、とあるアパートへやってきます。そこで、あの有名な、メトロン星人と一つのテーブルを挟んで話し合いをするシーンとなります。

メトロン星人はいいます。

「我々は人類が互いにルールを守り信頼しあって生きていることに目を付けた。地球を壊滅させるのに暴力をふるう必要はない。人間同士の信頼感をなくすればいい。人間は互いに敵視し、傷つけあい、やがて自滅していく」

▼ちゃぶ台を挟んで話し合うダンとメトロン星人

https://youtu.be/Rdt5Sf2A4RQ?si=cJRsya8VXI6q4u2S

結局はウルトラ警備隊とウルトラセブンの活躍でメトロン星人の野望は砕かれてしまうのですが、さらに秀逸なのが最後のナレーションです。

メトロン星人の地球侵略計画はこうして終わったのです。人間同士の信頼感を利用するとは、恐るべき宇宙人です。でもご安心ください。このお話は遠い遠い未来の物語なのです。

えっ?なぜですって?

我々人類は今、宇宙人に狙われるほどお互いに信頼してはいませんから…。

沈みゆく夕陽をバックにこのナレーションが流れました。

そういえば、プレバンでメトロン星人のフィギュアが販売されていました。

https://p-bandai.jp/item/item-1000209231/

さて、人は自分が信じている正義が社会的正義に昇華していると錯覚する傾向があるように思います。個人の価値観や信念を絶対的なものと見なし、広く社会に受け入れられるべきだと考えがちなことから生じるのではないでしょうか。

この考え方は、個人や集団が自らの行動を正当化し、時には他者を排除する手段として用いられます。若年層の青臭い叫びに多く、これもまた人生の通過儀礼なんだろうと思いますが、SNSが登場したことで、それぞれが孤立していた青臭い叫びが連携して大きなうねりになることがあります。最近では、これが世代間の分断を起こしているようにも思えます。

個人の正義感がどのように形成されるかを探ってみると、人々は幼少期から受けてきた教育、家庭環境や友人関係などの人間関係、新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、最近ではインターネットの影響など、様々な要因によって自己の価値観を培っていきます。これらの価値観は、時に非常に個人的なものである一方、その人にとっては普遍的な真実のように感じられることがあるのでしょう。そしてSNSで仲間を見つけると、それが顕著に示されます。

まさしく、エコーチェンバーのことですね。

▼エコーチェンバー

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114210.html

そうした集団内で共有される信念や価値観は、その集団のアイデンティティを形成する要素となり、集団の結束を高める効果を持ちます。しかし、これが集団のエコーチェンバーを形成し、外部の意見や異なる視点が排除されがちです。このような状況は、集団が自らの信念を絶対視し、それに異を唱える者を排斥することにつながりやすいわけです。左翼政党がよくやっている例が目立ちます。

このプロセスは社会的な対立や分断を引き起こす可能性があり、特に政治的な文脈で顕著に見られる傾向があります。個人が自身の信じる正義が必ずしも普遍的な社会的正義につながるわけではないことを認識することは重要に思いますが、この辺りは「恋は盲目」と同じ原理なのかもしれませんね。

それでは、今週も知識をアップデートして参りましょう。

よろしくお願いします!

////////////////////////////////////////////////////////////////

①世界各国の地理情報

~一橋大学の入試問題から世界を見る③~

今回は、前号「一橋大学の入試問題から世界を見る②」の続きです。

▼#153:一橋大学の入試問題から世界を見る①

https://foomii.com/00223/20240421233000123197

▼#154:一橋大学の入試問題から世界を見る②

https://foomii.com/00223/20240427235000123450

前号では、2024年度一橋大学前期試験地理の第1問問2を解説しました。今回は、前号で予告したとおり問3の解説ですが、そのための社会背景をしっかりと理解しておく必要がありますので、今回は1990年代半ばよりコロンビアでコカ栽培が盛んとなった背景についてまとめてみます。

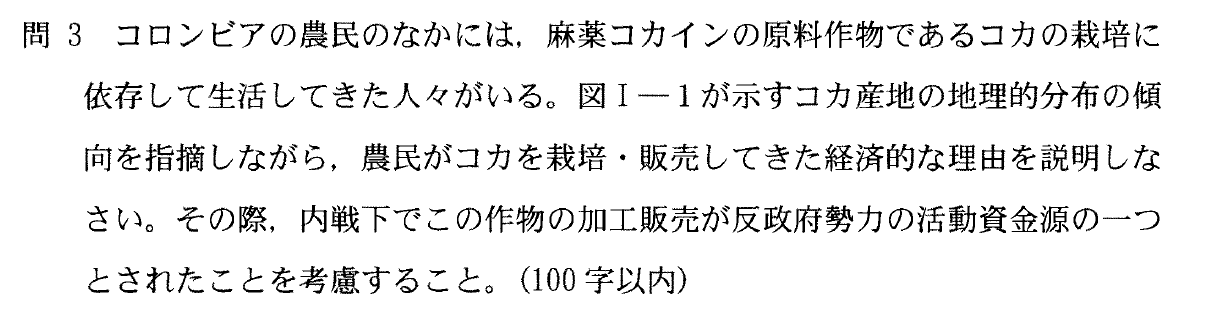

▲2024年度一橋大学前期試験地理 第1問問3

一橋大学に限らず、大学入試には「タブー」は基本的にありません。学問は、現実の問題を直視し、それに基づいた解決策を科学的、論理的に探究することが基本であると思っています。理論と現実の乖離を埋めていくために、最善ではなく、より効果的な改善策を導き出すことに意味がありますから。

さすがの一橋大学受験者も、「コカイン」についての問題が出題されるとは思ってもみなかったことと思います。2012年度前期試験地理にて出題された、「大船渡市と陸前高田市の東日本大震災後の復旧について地形図から判断させる問題」よりも意外性の強い問題でした。

■人類の起源と移動

アンデス山中には、古くから先住民が生活をしています。アンデス山脈に限らず、ラテンアメリカにおけるマヤ文明やアステカ文明などのメソアメリカ文明、インカ文明などのアンデス文明は高原文明として発展してきました。特にインカ文明が栄えたペルーやボリビアでは今でも先住民が多く生活をしています。2018年3月にペルー・ボリビアを旅行したさい、ボリビアのウユニで見た住民は「やっぱり我々とご先祖様が同じなんだろうな」と思うような顔つきでした。

下の写真は、ボリビアのウユニでたまたま撮った子供です。かーちゃんに手を連れられています。母子ともに、我々と同じモンゴロイド系の顔をしているように見えます。決してヨーロッパ系の顔つきには見えません。