… … …(記事全文11,373文字)////////////////////////////////////////////////////////////////

やっぱり地理が好き

~現代世界を地理学的視点で探求するメルマガ~

////////////////////////////////////////////////////////////////

第161号(2024年6月9日発行)、今回のラインアップです。

①世界各国の地理情報

~ニューカレドニアを巡る、大国による資源争奪戦~

////////////////////////////////////////////////////////////////

こんにちは。

地理講師&コラムニストの宮路秀作です。

日頃、周りの人たちからは「みやじまん」と呼ばれています。

今回で161回目のメルマガ配信となります。

6月となりました。

本メルマガのご購読を継続していただいたみなさま、大変感謝いたします。

ありがとうございます。

「思考力」という言葉がありますが、日本人はこの言葉に対し、あまりにも信頼を寄せすぎているように思います。

本メルマガ読者の皆様が、この言葉を使ったものとして真っ先に思い出す一つとして、「地理的思考力」があるのではないでしょうか。大学受験業界で常々言われてきたものであり、大学受験生に地理を教える仕事をしていると、嫌でも耳に入ってきます。

そもそも、「地理的思考力」とは何なのでしょうか?

文部科学省の学習指導要領を読んでみると、「地理的な見方、考え方」という表現はあるものの、「地理的思考力」という言葉はどこにも登場しません。地理学の基本的な概念は、「空間スケールによって観察できる事象が異なる」ということであり、「普遍性と地域性を同時に観察すること」「地域の相互関係を分析すること」です。

あくまで「地理的思考力」という言葉が使われているのは、一部の教育現場だけのことなのであって、特に大学受験業界において顕著なだけです。

そもそも「思考力」という言葉には、論理的思考力、批判的思考力、創造的思考力など広く認知された概念と結びついていきますが、「地理的思考力」という言葉がそれらと同等の認知度を得ているとは思えず、「地理的」というまるで地理という科目の中だけで存在するかのような思考力があるはずもないのです。

大学受験においては「思考力を問う問題こそ良問」という風潮がありますが、果たしてそうでしょうか? 「思考力」に絶対的な信頼を寄せてしまうと、答えから逆算して思考するということを無意識のうちにやってしまい、本来の地理学の目的から逸脱してしまいます。

必ずしも理由と結果は1:1ではありません。すべてにおいて因果関係が存在するという姿勢は、相関関係でしかないものを因果関係と間違って捉える可能性があるのです。そこには「俺が考えた最強の理論」が忍び寄ってくる危険性すらあります。18、19の、まだ社会の仕組みを何も分かっていない受験生相手であれば、「俺が考えた最強の理論」は通用するでしょうが、そこには実に罪深きことをやっているという自覚はないのです。

あらゆる事象から特定の空間の可能性を考察する、つまり「複線的に考察する」ことが何よりも重要であると考えます。時に、歴史を紐解く必要があれば遡りますし、また違う学問の知見を借りる必要があれば借りてきます。それらを材料にして空間を認識することに意味があるわけです。

それでは、今週も知識をアップデートして参りましょう。

よろしくお願いします!

////////////////////////////////////////////////////////////////

①世界各国の地理情報

~ニューカレドニアを巡る、大国による資源争奪戦~

前号では、フランス領としてのニューカレドニアの歴史を紐解き、5月15日に起きた暴動が彼らのアイデンティティが破壊される可能性があるがゆえのものであったことを解説しました。

▼#160:ニューカレドニアの「知られざる物語」とアイデンティティ

https://foomii.com/00223/20240531210000124788

しかし、これはニューカレドニアを俯瞰するさいの「一側面」でしかなく、空間を認識するということは、「複線的に考察する」ということですから、今号では、前号とは違った視点からニューカレドニアを考察してみたいと思います。

■ニューカレドニアはニッケルの大産出地!

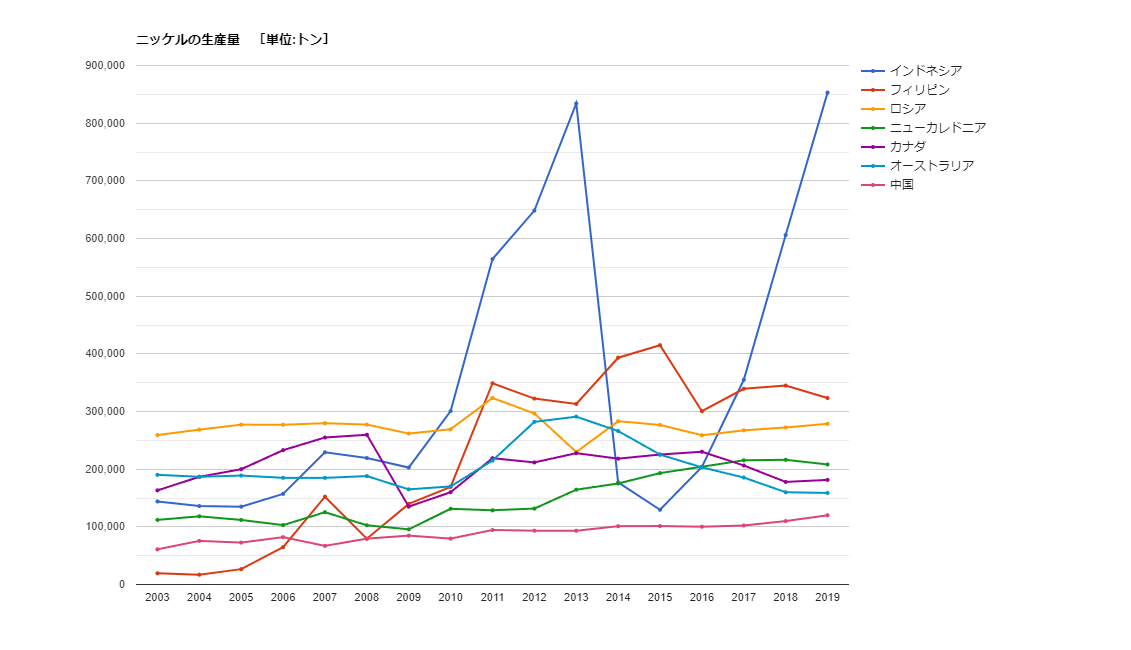

下の図は、世界のニッケル生産量の世界上位7か国までの経年変化(2019年、USGS)です。

▲世界のニッケル生産量の上位7か国

まず目に付くのはインドネシアの激減と急増かと思いますし、「そもそも、インドネシアが2014年に生産量を激減させたのはなぜか?」という話を膨らますことも可能ですが、ここでは本題ではありませんので、また違う機会にでも解説します。

さて、上位7か国の生産量(2019年)は以下の通りです。

1位 インドネシア

(85.3万トン、国土面積190万km2)

2位 フィリピン

(32.3万トン、国土面積30万km2)

3位 ロシア

(27.9万トン、国土面積1710万km2)

4位 ニューカレドニア

(20.8万トン、国土面積1.8万km2)

5位 カナダ

(18.1万トン、国土面積998万km2)

6位 オーストラリア

(15.9万トン、国土面積769万km2)

7位 中国

(12.0万トン、国土面積960万km2)

国土面積をわざと記していることから推察できるとは思いますが、生産量と国土面積から「国土面積当たり生産量」を算出したのが、以下の数値です。

1位 インドネシア ( 0.45トン/km2)

2位 フィリピン ( 1.08トン/km2)

3位 ロシア ( 0.02トン/km2)

4位 ニューカレドニア(11.56トン/km2)

5位 カナダ ( 0.02トン/km2)

6位 オーストラリア ( 0.02トン/km2)

7位 中国 ( 0.01トン/km2)

いかにニューカレドニアの数値がずば抜けて高いかが分かります。この数値をどのように評価すべきか意見が分かれると思いますが、「小さい島では産業の多角化が難しい」ということではないかと思います。

世界のニッケル埋蔵量はおよそ1億トン、そのうちニューカレドニアは世界の7.1%を数えます。これを単純に2019年の生産量で割ると、可採年数はおよそ34年となります。ただし、これは現時点での埋蔵量なので新たなる鉱山が見つかったりすると変動します。そもそも、「あと400年は掘れますよ! ほぼ無限ですよ!」なんていえば、希少価値がなくなるものなので、「もう少しでなくなるかも!」といった状態にしておいた方が存在価値は高まります。原油に関しても同様ですが、埋蔵量というのはブラックボックスです。

ニューカレドニアの輸出品目をみると、「合金鉄」「ニッケル鉱石」「ニッケルマット」「ニッケル原料」などが上位を占めていて、とにもかくにもニューカレドニア経済のニッケルへの依存度が高いことは間違いありません。決して観光業だけで経済が成り立っているわけではないのです。

ここで注目したいのは「合金鉄(Ferroalloy)」です。「合金鉄」とは、鉄にニッケルやクロム、マンガンなど他の元素を足すことで作られた合金のことで、ニッケルを使った場合は「フェロニッケル(Ferro-nickel)」と呼ばれます。ニューカレドニアから輸出されている「合金鉄」のほとんどがフェロニッケル(ニッケル合金)と考えられます。

フェロニッケルは、耐食性や耐熱性、高強度の特性をもつステンレス鋼の材料となります。ステンレス鋼は建築資材や自動車部品、家電製品など、日常生活のありとあらゆるところで使用されています。特に「自動車部品」の一つであるEV用バッテリーは、ニッケルを使用することでエネルギー密度が高くなり、エネルギー転換の観点からも不可欠な金属です。

実はニューカレドニアが最も「合金鉄」を輸出しているのが