… … …(記事全文11,975文字)////////////////////////////////////////////////////////////////

やっぱり地理が好き

~現代世界を地理学的視点で探求するメルマガ~

////////////////////////////////////////////////////////////////

第123号(2023年8月27日発行)、今回のラインアップです。

①世界各国の地理情報

~「アメリカの裏庭」で台頭する中国と「ピンクの波」~

////////////////////////////////////////////////////////////////

こんにちは。

地理講師&コラムニストの宮路秀作です。

日頃、周りの人たちからは「みやじまん」と呼ばれています。

今回で123回目のメルマガ配信となります。

「地理」とは、英語で「Geography」といいますが、これはラテン語の「geographia」を語源に持つ言葉です。そして「geographia」とは「geo(地域を)」「graphia(描く)」という意味があり、まさしく「地域を描く」ことこそが「地理」というわけです。

様々な事象が集まって構成される物語を、地理学では「景観」といいますが、その景観を構成している事象には地形や気候といった自然環境だけでなく、人口、都市・村落、農林水産業など、ありとあらゆるものが含まれます。

また、現代世界そのものが地理なのであり、「100年前の現代世界」があれば、「1000年前の現代世界」もあるはずです。となれば、解釈を深めていくために歴史を紐解く必要があるわけで、わたくしが歴史について述べていることに対し、「それは世界史の話でしょ!?」といったツッコミを入れてくる人は、地理という科目のみならず、歴史科目に対しても認識が浅いとしか言いようがありません。

2017年度大阪大学前期試験の地理にて、以下のような問題が出題されました。

問

エジプト・メソポタミア・インダスの古代文明地域における,気候と地勢にかかわる共通点と文明形成に対するそれらの影響について述べなさい(150字程度)。

これを「歴史の問題でしょ?」と感想を抱くのであれば、「各時代の地理の積み重ねが歴史」であることを認識していない証拠といえます。

本メルマガでは、世界各国の地理情報を解説し、そこに至る経緯として各国史を紐解くことが多々ありますが、それは実に必然的な手法であると思っています。

そして、冷戦が終わっておよそ30年、世界を知るということは「欧米諸国を観察する!」ことと同意ではなくなりました。むしろ、これまで大国に翻弄されてきた小国の動向も気にしつつ、大国がどのような形で関与し、そしてどんな枠組みを作ろうとしているのかを注視することはこれまで以上に重要となってきています。

今回は、日本から最も遠く離れたラテンアメリカを取り上げたいと思います。

それでは、今週も知識をアップデートして参りましょう。

よろしくお願いします!

////////////////////////////////////////////////////////////////

①世界各国の地理情報

~「アメリカの裏庭」で台頭する中国と「ピンクの波」~

8月20日、グアテマラにて大統領選挙が行われ、ベルナルド・アレバロが勝利しました。日本でグアテマラ大統領選挙について大々的に報道したメディアはなかったように思いますが、日本には日本の社会があるように、グアテマラにもグアテマラの社会があります。世界は確実に移ろいゆくものです。

さて、「グアテマラ?」という方のために、まずはグアテマラの地理情報から解説します。

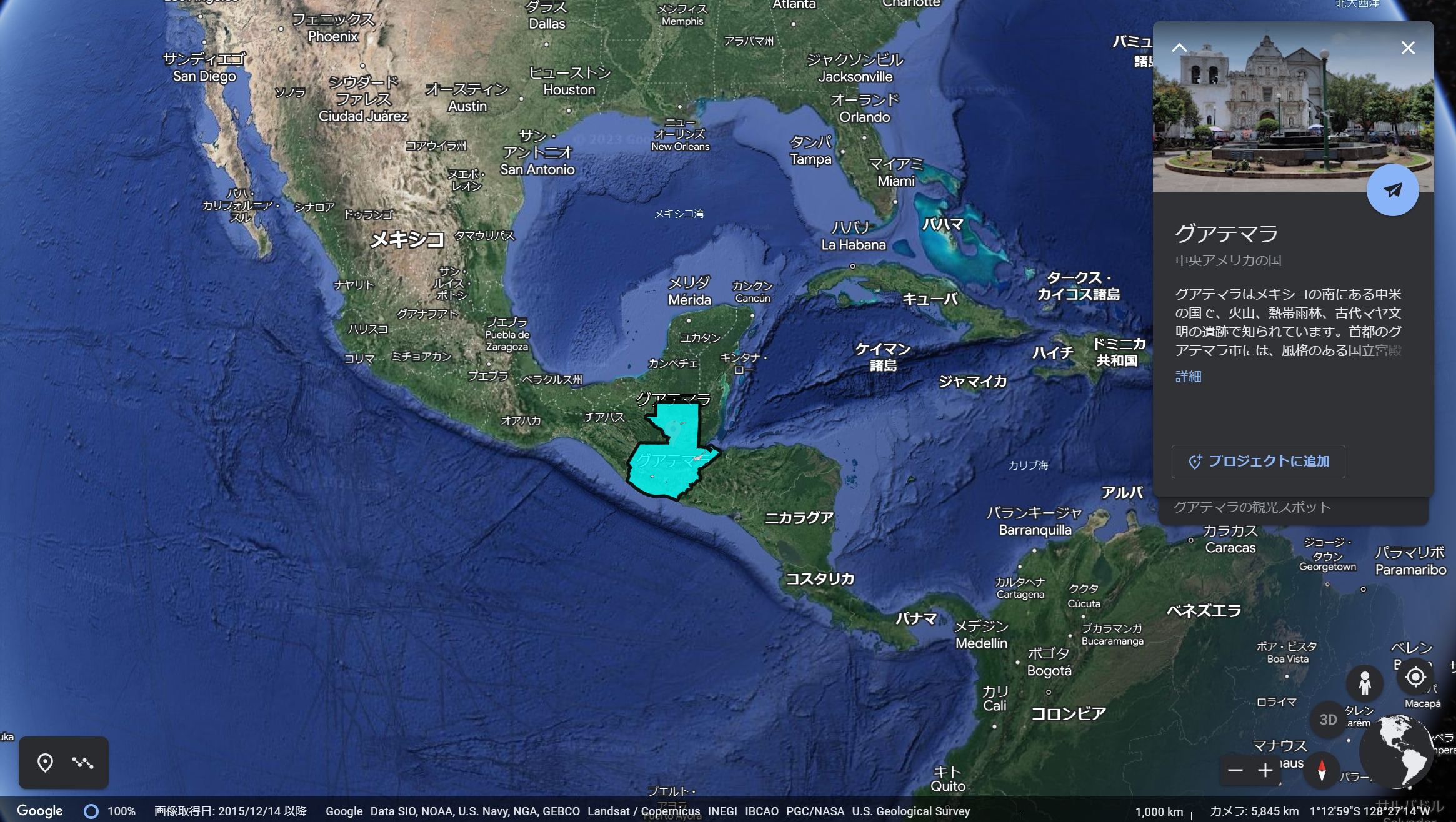

▲中央アメリカに位置するグアテマラ

■中央アメリカに位置するグアテマラ

グアテマラは上図の水色で示した場所に位置する国です。

グアテマラの北側にメキシコ湾に向かってユカタン半島が突き出しています。かつてここにマヤ文明が発達し、アステカ文明やテオティワカンとともに、メソアメリカ文明の一つとされます。

マヤ文明を作ったのはアジアからやってきたモンゴロイドの子孫だといわれています。やや古い統計ですが、2002年時点でのグアテマラの住民構成をみると、「ラディーノ」と呼ばれる白人と先住民の混血が60.0%、マヤ系先住民39.3%となっていることからもわかるように、かつてこの地にやってきたモンゴロイドの子孫が多く居住していることが分かります。

さて、モンゴロイドがなぜこの場所でやってきたのでしょうか?

それは、単に涼しい場所、そして安全な場を求めたからといえます。

かつてモンゴロイドは、アジアからベーリング海峡を通って北アメリカ大陸へと渡りました。さらに南下、つまり低緯度へと移動すると次第に気温が高くなるわけですから、高標高地域に文明を築いたと考えられます。そもそも、高標高地域は比較的安全な場所でもありますし、「陸の孤島」状態となりえます。

下図の地理院地図でグアテマラを確認すると、確かに標高が高いことがわかります。グアテマラの首都であるグアテマラシティー(La Nueva Guatemala de la Asunción)は標高1500mに位置します。

▲地理院地図

グアテマラの貿易統計を見ると、2021年の輸出統計は最大品目が「野菜と果実」(13.4%)、以下、「衣類」(12.1%)、「コーヒー豆」(6.7%)、「鉄鋼」(5.8%)、「パーム油」(5.1%)と続きます。このことからも分かるように、古くから行われていたモノカルチャー経済が現在でも続いているようです。このような産業構造を背景に考えれば、輸出相手国はもちろん先進国中心となるわけで、最大輸出相手国はアメリカ合衆国(31.8%)となっています。

具体例として、「グアテマラで栽培されたバナナが米国へと輸出されている」ということです。日本の対グアテマラ貿易をみると、同じく2021年統計では、最大輸入品目は「コーヒー豆」(53.1%)、以下、「バナナ」(13.6%)「ごま」(8.3%)「衣類」(8.0%)「植物性原材料」(3.1%)となっています。「植物性原材料」とは、「パーム油」のことでしょう。

グアテマラは環太平洋造山帯下に位置するため、火山性土壌が豊富に分布していることもあり、これがコーヒー栽培に適した自然環境をもたらしていたと考えられます。

米国企業の「チキータ・ブランド」は、古くからラテンアメリカ諸国におけるプランテーション農園を支配し、サトウキビ栽培やバナナ栽培などを行ってきました。かつて「ユナイテッドフルーツ」と呼ばれたこの企業は、コスタリカでの鉄道建設に着手し、その沿線にバナナ栽培を始めます。その後、グアテマラに広大な土地を獲得し、ますますプランテーション農業によって富を築いていきました。そして、キューバにも進出し、広大なサトウキビ栽培を行います。

大学入試の地理において、グアテマラの「コーヒー豆」「バナナ」、キューバの「サトウキビ(もしくは砂糖)」は定番ですが、歴史を紐解くと米国系企業が作り出したモノカルチャー経済が元にあります。

バナナだけに限りませんが、バナナやサトウキビなどの一次産品に経済依存し、それが米国などの海外企業によって支配された国は「バナナ共和国」と呼ばれます。特にラテンアメリカに多く、上記のグアテマラが典型例です。「バナナ共和国」では、そういった背景から政情不安となりやすく、国民によるクーデターがしばしば発生します。

もちろん、こういうときに人気を得るのは「左翼」です。

■グアテマラ革命と内戦

グアテマラの位置をみると、個人的には「アメリカの裏庭」という表現が当てはまるように思います。ニカラグアで親米派と反米派が対立していたように、冷戦時代には、何かと「アメリカの裏庭」にはきな臭い動きがありました。