… … …(記事全文2,007文字)武士とは本来、供を連れて歩く身分のことなんです。

時代劇だと八丁堀の同心がよく描かれているので、彼らが武士の基本と錯覚してしますが

戦国時代に足軽だった彼らは厳密には侍とは言えず士分格を持たない区分の人々。

戦国時代から江戸時代の武士階級は大きく分けると「侍」、「徒士」、「足軽」に分けられます。

足軽の下に「武家奉公人」と呼ばれる雇われ人も存在しました。中間、小者などがそれです。

中間、小者となると名字は名乗れず、帯刀も許されない立場なので、武士とは言い難いです。

武士として名字の名乗りが無いというのは代を次いで存続する家名がないことを意味します。

先頃、映画化で話題になった黒人「弥助」は侍ではなく名字のない武家奉公人ということになり、足軽以上の身分には区分されないのはそういう理由からもご理解いただけると思います。

そう考えると武士の最下級は足軽となりますが、足軽は臨時雇いか一代限りの召し抱えでした。

戦国の世であれば足軽は諸領を渡り歩いて職を求めることが可能でしたが、江戸時代になって合戦が無くなると諸藩の足軽は失職し多くは召し放ちとなりました。逆に江戸や各都市では新たに治安維持のための警察力が必要となり、徳川家の足軽の多くは奉行所の同心などに再雇用されました。「八王子千人同心」は武田家の遺臣が多かったようです。

つまり、同心のほとんどは足軽の出身だったとも言えます。一代限りの召し抱え(抱席)ですがそれを繰り返すことで代を次いで雇用してもらうことは可能だったようです。幕末には「同心株」として権利の譲渡も可能でした。

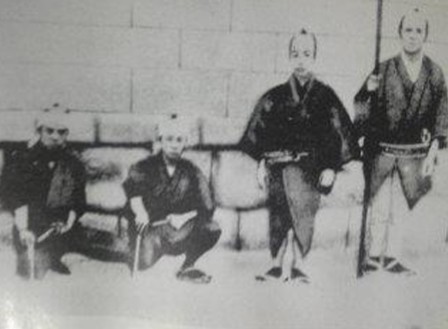

幕末の同心の写真が残されていますが、多くの方のイメージとは違うのではないでしょうか。

時代劇で見る「八丁堀の旦那」というより、捕縛部隊みたいなw