… … …(記事全文12,106文字)////////////////////////////////////////////////////////////////

やっぱり地理が好き

~現代世界を地理学的視点で探求するメルマガ~

////////////////////////////////////////////////////////////////

第151号(2024年3月31日発行)、今回のラインアップです。

①世界各国の地理情報

~先人たちの想いが込められた地名~

////////////////////////////////////////////////////////////////

こんにちは。

地理講師&コラムニストの宮路秀作です。

日頃、周りの人たちからは「みやじまん」と呼ばれています。

今回で151回目のメルマガ配信となります。

毎年、3月になると日本地理学会の春季大会が行われます。日本地理学会の大会は、春季が関東の大学、秋季がそれ以外の地域と決まっています。

特に春季大会では、当該年度の「日本地理学会賞」の受賞者が発表されます。

日本地理学会は1925年に創立した学会で、国内で最も歴史が古く、地理学界を代表する学会です。環境危機や自然災害に対して、大地とそこで生活する人類を総合的に研究調査し、具体的な対策の立案に大きく貢献している学会であり、これからの学術成果を次世代に伝えるために、地理教育の実践・普及についても活発に活動を行っています。ちなみに、正会員として入会するには、年会費が12000円かかります。なかなか、いいお値段です。

「日本地理学会賞」とはいっても部門別に分かれていて、全部で9つあります。結構多い?

・優秀論文部門

・若手奨励部門

・論文発信部門

・優秀著作部門

・著作発信部門

・地理教育部門

・学術貢献部門

・社会貢献部門

・団体貢献部門

この度、2023年度日本地理学会賞の「著作発信部門」にて、友人の羽田康祐さんが受賞されました。彼はGISソフトであるArcGISを販売するESRIジャパンに勤める傍ら、2021年に『地図リテラシー入門-地図の正しい読み方・書き方が分かる』(ベレ出版)を上梓し、この書籍をもって今回の受賞となりました。

▼『地図リテラシー入門-地図の正しい読み方・書き方が分かる』(ベレ出版)

https://www.amazon.co.jp/dp/4860646665

▼日本地理学会賞(著作発信部門)歴代受賞者

https://www.ajg.or.jp/award_grant/awards/chosakuhasshin/

歴代の「著作発信部門」受賞者の著作物を眺めてみると、

・『外来植物が変えた江戸時代 里湖・里海の資源と都市消費』(吉川弘文館,2021年)

・『地図づくりの現在形:地球を測り,図を描く』(講談社,2021年)

・『救援物資輸送の地理学:被災地へのルートを確保せよ』(ナカニシヤ出版、2017 年)

といった専門書が並んでいて、それらと肩を並べたということは実に素晴らしきことです。

以前、羽田さんは、わたくしが定期的に開催しているトークイベント「みやじまん祭」にもゲスト出演してくださいました。

▲第8回みやじまん祭

この時の祭にて、羽田さんの考察が面白かったです。

「ドラクエの図法っておかしいんですよ。西に行けば東から出てくる、これは分かるのですが、なぜ北に行って南から出てくるのか。解せないですね」

確かに地球で考えれば、北極点に到達した後に、南極点から出てくることはありません。地理学とはまでいわなくても、地理を勉強した人であれば誰もが当たり前に思う疑問点です。羽田さんはこの謎を解くために、「羽田図法」なるものを考えて紹介してくださったのがこの時のクライマックスでした。

羽田さん、受賞おめでとう!

勲章が一つ加わって、さらなる飛躍を期待しています!

ちなみに、2018年度社会貢献部門を受賞したのが、TBSテレビ「世界遺産」制作チームでした。テレビ番組が日本地理学会賞を受賞するのは2010年度の「ブラタモリ」以来のことでした。当時は「団体貢献部門」という名称でしたので、「社会貢献部門」となってからは初のことです。

『世界遺産』は1996年4月に放送が開始され、毎週日曜日18時より放送中です。世界で初めて、ペルーのマチュピチュにてドローン撮影に成功した番組でもあります。本来、マチュピチュでのドローン撮影は禁止ですので、それだけ世界的に信頼と実績が認められている番組といえますね。

▲ペルーのマチュピチュ(2018年3月15日、著者撮影)

ちなみに!

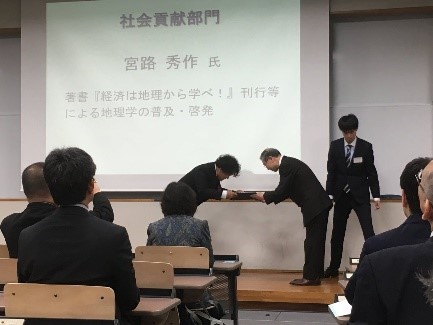

わたくしは2017年度「日本地理学会賞(社会貢献部門)」を受賞しています(プチ自慢

▲日本地理学会賞受賞の様子(左のパーマがわたくし)

▼2017年度日本地理学会学会賞受賞者

https://www.ajg.or.jp/award_grant/awards/2017recipients/

もちろん、『経済は地理から学べ!』(ダイヤモンド社)の刊行がきっかけではありますが、受賞理由に「『経済は地理から学べ!』刊行等による地理学の普及・啓発」とあります。「刊行等」!? 「等」!? この書籍の刊行以外の活動も評価されてのことと信じております! これは2017年9月に三重大学で開催された秋季学術大会のシンポジウム「2022年地理総合を踏まえた教育環境作り」にて招待講演を行ったことも加味されてのことと思います。

▼『経済は地理から学べ!』(ダイヤモンド社)

https://www.diamond.co.jp/book/9784478068687.html

実は、私が日本地理学会賞受賞の知らせを聞いたのは、2018年3月に2週間ほど放浪していた中南米旅行から帰国した日のことでした。我ながら6万部(当時、現在は6万4500部)という発行部数を誇りましたので、それなりに地理教育の重要性であったり、地理の面白さであったりを世に伝えられたかなという自負はありました。日本地理学会賞へのエントリーは自薦・他薦を問いません。さすがに自薦は格好悪いと思っていたのですが、日頃よりお世話になっている国土地理院の職員(当時)さんが推薦してくださっていたようです。

しかし、中南米旅行から帰国した日が学会賞の授賞式でした。受賞の知らせは、ボリビアでウユニ塩湖を見に行った夜にメールで頂きました。帰国4日前のお話です。昼過ぎに帰国した私は、急いで帰宅してスーツに着替え、学術大会が開かれていた東京学芸大学に駆けつけました。もし中南米旅行からの帰国があと1日遅ければ、授賞式に参加できないところでした。

地理学の面白さ、地理教育の重要性について声を大にして叫んでいますが、まだまだ発声練習が足りないようです。

ますます稽古に励みたいと思います。

それでは、今週も知識をアップデートして参りましょう。

よろしくお願いします!

////////////////////////////////////////////////////////////////

①世界各国の地理情報

~先人たちの想いが込められた地名~

名前というのは、他者と区別するために用いられるものです。

そのため、もし世界に自分独りだけしか存在しなかった場合、名前というものは必要ありません。世界にはおよそ80億人もの人間がいるわけで、人間一人ひとりに苗字と名前が存在し、他家との区別、他者との区別を明確にしています。

■意味は、砂漠砂漠!?

アフリカ大陸の北部にサハラ砂漠という名前の砂漠があります。諸説ありますが、サハラ砂漠の面積はおよそ860万km2と広大で、日本の国土面積の約22.6倍です。サハラ砂漠とほぼ同等の国土面積をもつのがブラジルです。一般的に「砂漠」といえば、「不毛地」を指していいますので、世界最大の不毛地といえば南極大陸となります。

しかし、そういう屁理屈は置いといて、やはり世界最大の砂漠といえば、サハラ砂漠を指す人が多いことでしょう。英語圏では「グレートサンドシー(Great Sand Sea)」と呼ばれているのも、理解できる話です。

我々は「サハラ砂漠」と呼んでいますが、この「サハラ(Sahara)」という言葉がそもそも「砂漠」という意味を持ちます。前述のように、名前というのは他者と区別するために用いられるものです。サハラ砂漠周辺で生活する古代の人々は、「ここは砂漠だ!」と認識していたのであって、「ここはサハラ砂漠だ!」と認識していたわけではありませえん。

そもそも交通手段が脆弱だった時代は、別の地域にも似たような自然環境を持つ場所があることを知っていたはずはありませんので、区別するという概念もなかったと考えられます。そのため「砂漠」という一般的な名称が付けられ、後に、世界にはサハラ砂漠と同じような自然環境をもつ地域が存在すると分かったとき、初めて固有の名称が付けらたわけです。

交通手段が発達し、世界各地で孤立していた地域が結びつき、そこに普遍性を見いだし、そして地域性がより明確になっていくわけです。これこそが、地理学が普遍性と地域性を明らかにしていく学問であることをより理解できる話です。

似たような名称は北アメリカ大陸にもあります。アメリカ合衆国とメキシコとの国境を流れるリオグランデ川(Rio Grande)という河川があります。これはスペイン語なのですが、「Rio」は「河川」を、「Grande」は「大きい」をそれぞれ意味します。よって、「リオグランデ川」とは、「大きな川・川」となります。これは重言(重ね言葉)といって、「頭痛が痛い」「馬から落馬する」「一番最初」などと同じです。「おにぎりご飯」なども重言なのでしょうか?

そんなことはさておき、「サハラ砂漠」は重言の最たる例であり、「砂漠・砂漠」という意味をもちます。これは「ゴビ砂漠」も同様で、「ゴビ(Gobi)」はモンゴル語で「砂漠」といいますので、こちらも「砂漠・砂漠」となります。

■数えたら9つだった!!!

国という概念が生まれ、自らが生活する国にどんな名前を付けるかとなったさい、先人たちは大変ユニークな名前を付けました。